デビューの衝撃(1st Pretenders, 1980)

1979年末に登場したデビューアルバム『Pretenders』。冒頭の「Precious」からしてアグレッシブで、パンクとニューウェーブの狭間に刺さるサウンド。名曲「Brass in Pocket」は、彼女の代表曲であり、強気でセクシーなヴォーカルが世界に「姐御、ここにあり」を知らしめた。

当時のイギリス音楽シーンにおいて、女性ロックボーカルがここまで堂々と存在感を示したことは衝撃だった。

ハードさを増したセカンド(Pretenders II, 1981)

前作の勢いを引き継ぎつつ、よりハードで骨太なサウンドを展開。特に「Talk of the Town」「Message of Love」あたりは、ロックの荒々しさの中に繊細なメロディが潜んでいて、クリッシーのソングライティングの幅を示している。

ただ、この時期からすでにメンバーの薬物問題が深刻化し始め、バンドに暗い影を落としていく。

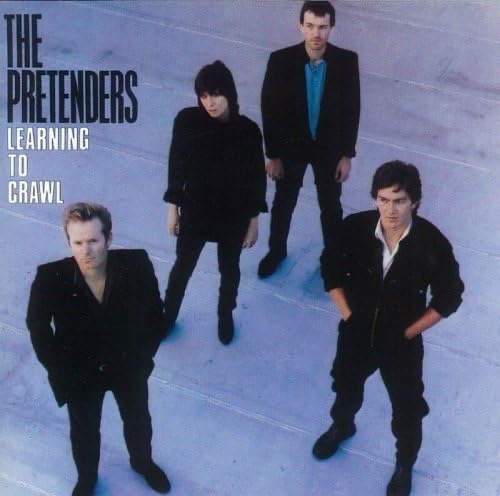

悲劇の中の名盤(3rd Learning to Crawl, 1984)

ギタリストのジェイムズ・ハニーマン=スコット、ベーシストのピート・ファーンドンというオリジナルメンバーを薬物で失いながらも、立ち直って制作したのが3rdアルバム『Learning to Crawl』。

「Back on the Chain Gang」「Middle of the Road」など名曲揃いで、痛みを抱えつつも再生する姿が焼き付けられたアルバム。タイトル通り「這ってでも前へ」というクリッシーの覚悟が響く。

R&B色の4th(Get Close, 1986)

サウンドはさらにR&Bやソウル色が濃くなり、より円熟味を増した。シングル「Don’t Get Me Wrong」はチャーミングで軽やかなポップチューンだが、その裏にはバンド存続の苦闘があった。

パンクの尖りから、幅広い音楽性を取り込みながら「シンガー」としてのクリッシーの実力が際立った作品。

その後の歩みとおすすめ1枚(Packed!, 1990)

5枚目以降は少し知名度が下がるが、『Packed!』は隠れた名盤。「Never Do That」など、90年代初頭らしいオルタナ的感触を漂わせつつ、ヴォーカルの艶は健在。

恋多き姐御ぶり(レイ・デイヴィスとの関係、ジム・ケリーとの結婚など)もゴシップ的に語られることが多いが、実際は音楽を真剣に続けるための彼女なりの選択だったように思う。

まとめ

クリッシー・ハインドは「パンク最後の女戦士」と呼ばれたが、その後のキャリアは単なる戦士ではなく、しなやかで粘り強い生き残り方を示している。

メンバーの死という悲劇を抱え、恋愛スキャンダルで世間を騒がせつつも、音楽の芯はぶれない。近年もPretenders名義でアルバムを発表し、世界中のフェスやツアーに精力的に登場。

ステージに現れると、黒の革ジャンにジーンズ、ギターをかき鳴らしながら「Brass in Pocket」を歌う姿は40年前と変わらない。観客の前に立つと、笑顔ひとつで空気を支配し、曲が始まれば鋭さと温かさが同居する声で会場を揺らす。

70歳を過ぎてもなお、ロックの現場に立ち続けるその姿は健在どころか、ますます凄みを増している。結局この人は「ロック姐御」というより、音楽業界最強のサバイバー──それがクリッシー・ハインドの真の姿