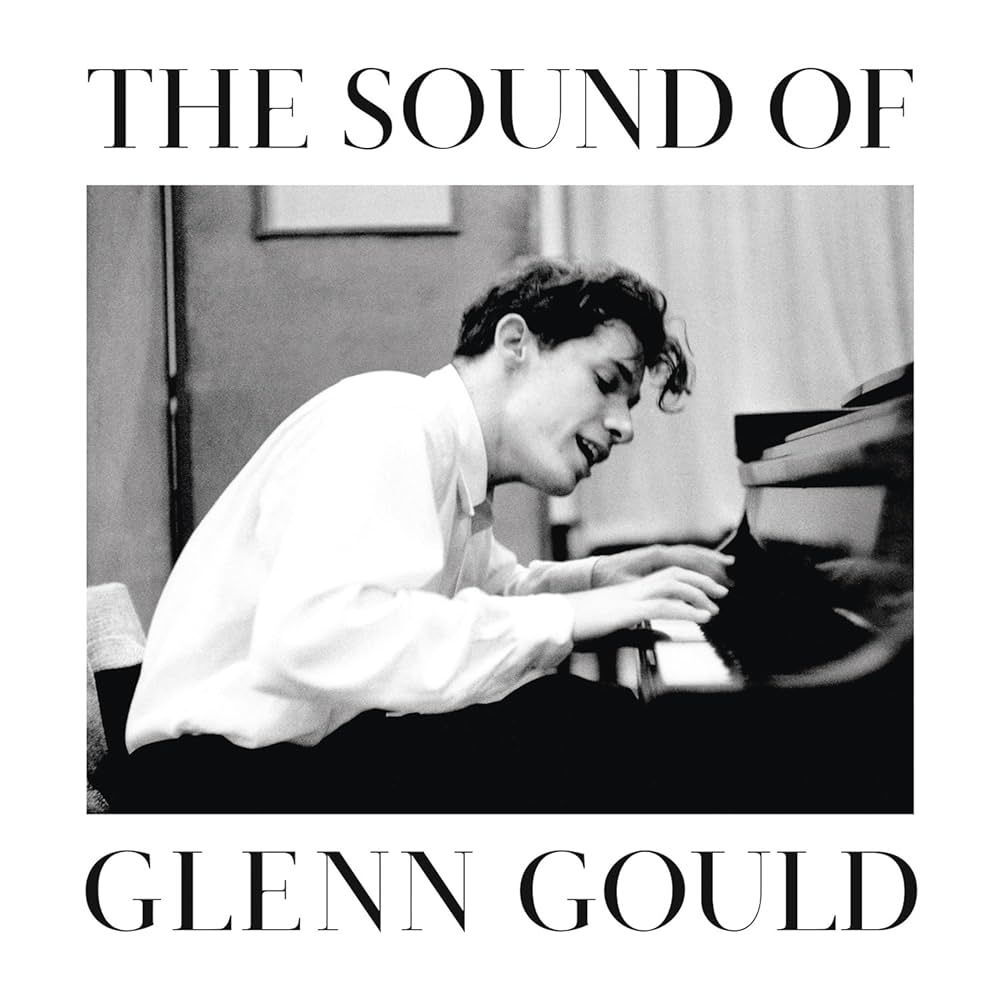

9月25日は、カナダ出身の天才ピアニスト、グレン・グールドの誕生日(1932-1982)。

ロックばかり聴いてきた私(コヨーテ)にとって、クラシックは正直「退屈そう」というイメージだった。

しかし、グールドの演奏に出会ってから、バッハがまるでロックンロールのように生き生きと響きはじめたのだ。

バッハを「キラキラ」させた男

とにかく有名なのは《ゴルドベルク変奏曲》。

デビュー盤(1955年)では疾走感とスリル、再録音(1981年)では孤高の境地。

同じ曲とは思えないほど対照的で、どちらも傑作。

さらに《平均律クラヴィーア曲集》《シンフォニア》など、どんな教科書的な曲も、

彼の指にかかれば生き物のように動き出す。

それまで「退屈な教会音楽」と思っていたバッハが、

一気にキラキラ、ドキドキする音楽になった瞬間だった。

グールドの“異端児”エピソード

・ライブ嫌い:32歳でコンサート活動を完全にやめ、録音に専念。

・鼻歌:演奏中にハミングが止まらず、録音エンジニア泣かせ。

・独自スタイル:低すぎる椅子、奇妙な姿勢、徹底した完璧主義。

「自分の理想の音楽は録音でしか実現できない」と言い切った男。

この時代にもし生きていたら、きっとYouTube配信やAIミックスまで自分でやっていたに違いない。

バッハ&ロマン派おすすめ盤

• バッハ:パルティータ全集

ゴルドベルクや平均律よりも少し肩の力が抜けた、舞曲の楽しさ全開の演奏。

グールドらしいスキップするようなリズム感がクセになる。

• ブラームス:間奏曲集 Op.117, Op.118, Op.119

晩年の内省的な小品集を、これ以上ないほど冷たく、しかし透明に弾き切る。

秋の夜に聴くと、胸が締め付けられるほどの孤独感が漂う名演。

• ベートーヴェン:ピアノソナタ第30〜32番

晩年ソナタの精神性を、極端なテンポと異常な集中力でえぐり出す。

第32番の終楽章アリエッタは、まるで祈りのよう。

• シューマン:ピアノ四重奏曲 変ホ長調 Op.47

グールドがジュリアード弦楽四重奏団と共演した、まさに名演中の名演。

第1楽章の冒頭から引き締まったテンポ、精密機械のようなアンサンブル。

しかし緩徐楽章では、シューマンらしい甘美な旋律がまるで遠くの夢のように漂う。

ジュリアードのストイックな響きと、グールドの切り込むようなピアノがぶつかり合い、

結果としてこの曲が持つ「光と影」が鮮やかに浮かび上がる。

コヨーテ的まとめ

クラシックの「入り口」は退屈なものじゃなくていい。

むしろ、グールドのように「ちょっと変わった人」に導かれた方が面白い。

バッハを聴き始めるなら、まずはゴルドベルク変奏曲1955年版でしびれてほしい。

そこから平均律、パルティータ、ブラームスの間奏曲集…と広げていけば、

ピアノの世界が一気に開けるはず。