7/28は、ヨハン・セバスティアン・バッハの命日(1685-1750)

音楽室の肖像画がつくった誤解

私にとってのJ.S.バッハ(1685-1750)のイメージは、長らく「真面目でお堅いクラシック」でした。音楽室に掛かる白いかつらの肖像画、授業で聴かされる整然とした合唱曲、そして嘉門達夫の替え歌でおなじみの「小フーガ ト短調」。バッハを知るきっかけになった一方で、「難解で古臭い音楽」という固定観念に繋がりました。

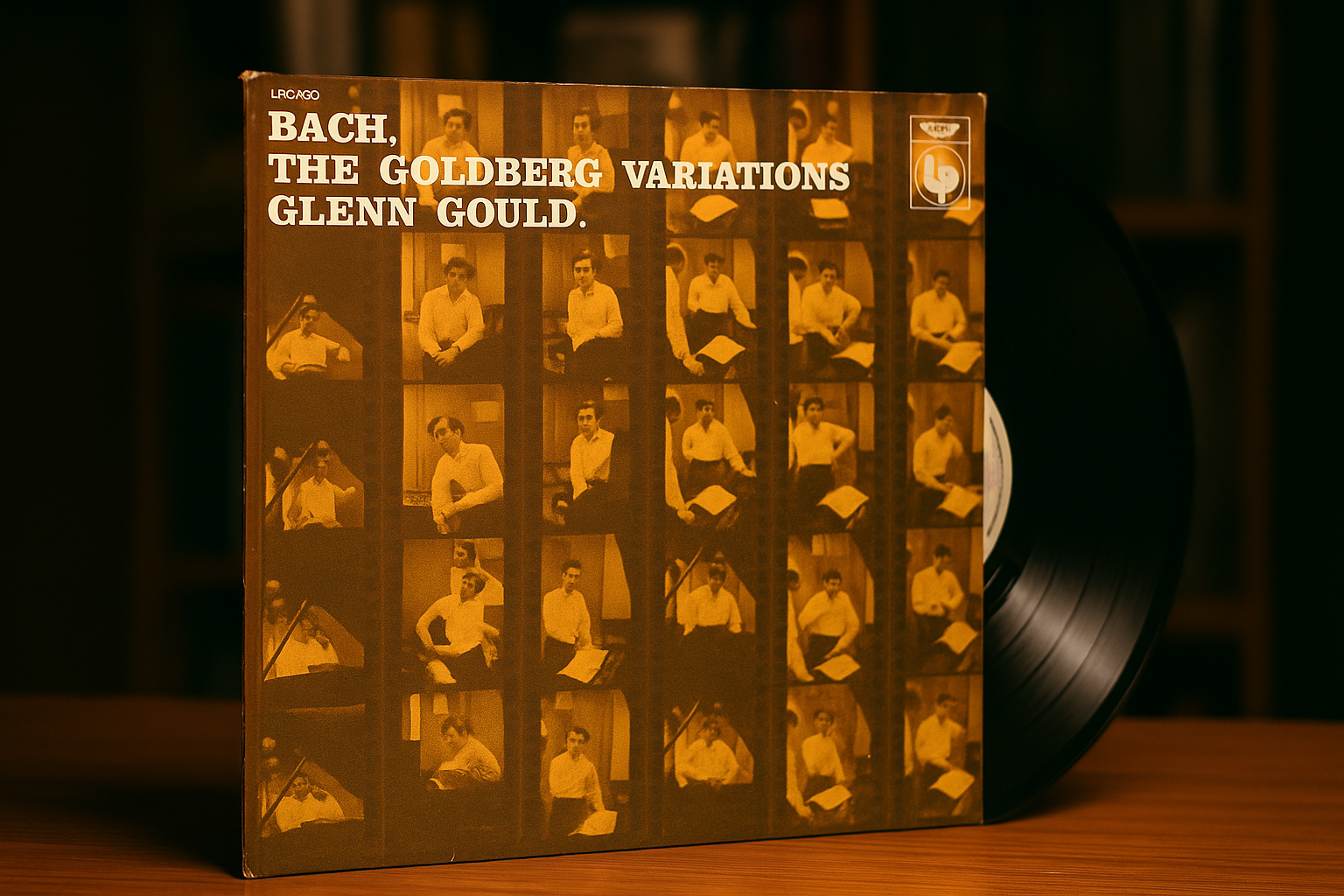

私のそんなイメージを覆したのが、1955年にグレン・グールドが録音した『ゴルドベルク変奏曲』です。

グールドが解き放ったバッハ

グールドの演奏は一聴すると独自の解釈に思えますが、実際にはバッハの構造的な美しさを、驚くほどシンプルかつ鮮やかに引き出したものです。余計な装飾を削ぎ落とし、音楽のリズムや骨格が持つ力強さを浮かび上がらせました。

特に、淡々と刻むリフが繰り返しの中で高揚感を生む様は、ロックやポップスの構造そのもの。グールドが「ロックっぽく」演奏したわけではないでしょうが、結果的にバッハの中に隠れていたロック的なダイナミズムがあらわになりました。

バッハとロックをつなぐ系譜

グールドの演奏に衝撃を受けたアーティストは多く、坂本龍一もその一人です。彼はグールドへの敬愛を公言し、バッハ的対位法とグールド的な透明感を自らの音楽に取り入れました。

プログレッシブ・ロックの世界でも、キース・エマーソンは『タルカス』で、リック・ウェイクマンはイエスのサウンドで、バロックの構造美を大胆にロックに融合させています。近年ではレディオヘッドのジョニー・グリーンウッドやビョークといった実験的なアーティストも、バッハの構造やリズム感にインスピレーションを受けています。

なぜバッハは現代音楽と響き合うのか

バッハの音楽は、現代のロックやエレクトロニカとも共鳴します。その理由は次のようにまとめられるでしょう。

• 反復とパターンの美学

シンプルなモチーフを変化させながら積み重ねる対位法は、ループ・ミュージックやダンスミュージックと同じ構造を持っています。

• リズムを前面に押し出す姿勢

バロック時代としては革新的に、リズムの力強さを音楽の中心に据えました。グールドはそれをさらに強調し、ピアノを打楽器のように鳴らしました。

• 構造の透明性

装飾をそぎ落とすと、バッハの楽曲は意外なほどシンプルなリフやコード進行から成り立っています。そこにはロックの原型とも言える骨格があります。

グールドが開いた扉

グールドの功績は、バッハを「博物館の展示物」から解放し、現代に生きる音楽として再発見させたことにあります。音楽室の肖像画の奥には、時代を超えて革新的な響きを生み出す音楽家がいた――その事実を私たちはようやく知ることができたのです。

今、バッハの音楽を聴くとき、多くの人はそれを「古典」ではなく、ロックやポップスと同じ地平にある“普遍の音楽”として感じることができます。それは、間違いなくグールドが開いた扉のおかげでしょう。