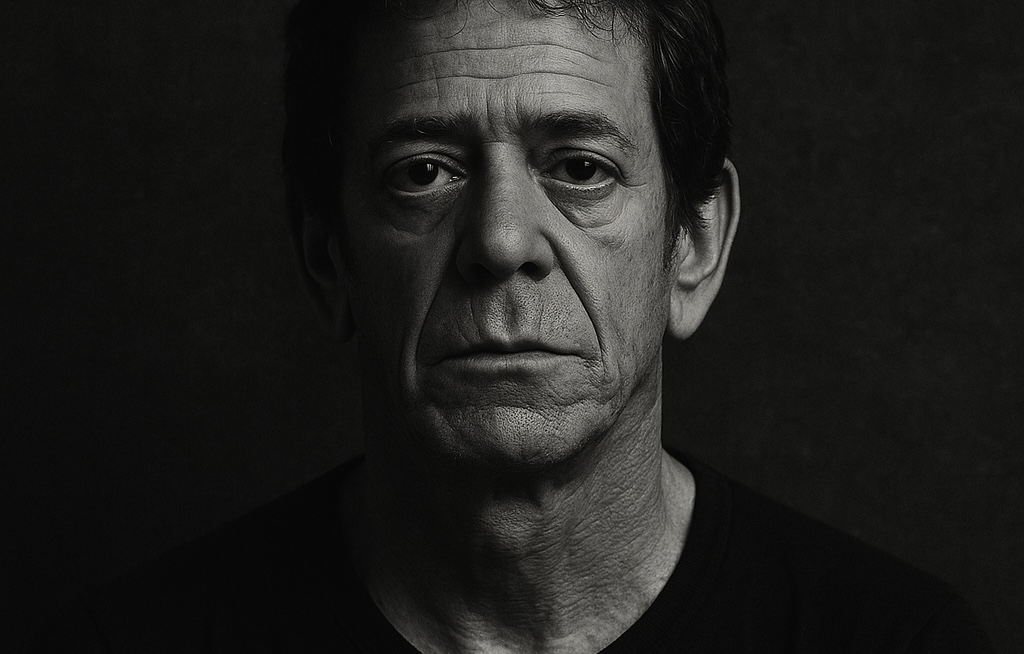

見るからに不健康そうで、笑顔を見せることも少なかったルー・リード。

だが彼の音楽は、ロックの裏側、街の片隅に生きる者の痛みや矛盾を、見事なまでに芸術に昇華した。

ヴェルヴェット・アンダーグラウンドが与えた衝撃は、ビートルズやストーンズにも匹敵する。

そしてルーがソロになってからの道のりもまた、ロックの“影と光”を行き来する旅だった。

ソロ転向と「裏通りの詩人」誕生

ヴェルヴェッツ解散後、ルーは1972年にセルフタイトル作『Lou Reed』で再出発。

同年の**『Transformer』では、プロデューサーにデヴィッド・ボウイとミック・ロンソンを迎え、彼の代名詞ともなる「Walk on the Wild Side」**が生まれる。

性的マイノリティやストリートの人々を淡々と描くその語り口こそ、ルー・リードの真骨頂。

“普通じゃない人たち”を、憐れまず、誇張せず、ただ美しく描いた。

電子音とノイズへの接近 ─『Berlin』『Metal Machine Music』

1973年の『Berlin』では、愛と破滅の物語をシアトリカルに構築。

重苦しいテーマとストリングスを交えたサウンドは、当時酷評されたが、のちに再評価される傑作だ。

そして1975年、問題作**『Metal Machine Music』**。

ギターのノイズだけで構成されたこのアルバムは、もはや“ロック”ではなく“現代音楽”。

聴く者を突き放しつつも、「芸術とは何か?」を突きつけた。

“愛”を語るルー ─『Coney Island Baby』からの静かな祈り

ルーの中にある優しさが滲み出るのが、1976年の**『Coney Island Baby』**。

同名曲では、こう歌う。

“I’d give the whole thing up for you.”

(すべてを君のために捧げよう)

破滅と皮肉の裏に、ルーはいつも“純粋なロマンチスト”を隠していた。

終末感と再生 ─『New York』『Magic and Loss』

80年代後半、彼は再び街に戻る。

**『New York』(1989)は、政治と社会を鋭く切り取った都会のドキュメント。

ルーの語りはジャーナリズムの域に達し、まるで新聞のコラムのよう。

そして1992年の『Magic and Loss』**では、友人の死をテーマに、静かに人生を見つめ直す。

「What’s Good」や「Cremation」は、彼の晩年の哲学そのものだ。

ルー・リード名曲6選(ソロ期)

1. Walk on the Wild Side(Transformer/1972)

2. Perfect Day(Transformer/1972)

3. Sad Song(Berlin/1973)

4. Coney Island Baby(Coney Island Baby/1976)

5. Dirty Blvd(New York/1989)

6. What’s Good(Magic and Loss/1992)

どれも“ルー・リードにしか書けない詩”が宿る。

退廃的で、冷たく、でもどこか人間くさい。

それがルー・リードという男だった。

余韻──静かな別れと永遠の影

ルーは2013年10月27日、71歳でこの世を去った。

彼の死後、ローリー・アンダーソンが語った言葉がある。

“ルーはとても幸せそうだった。最後までアーティストとして生きた。”

音楽が“影”を描くことを恐れない限り、ルー・リードは永遠に生き続ける。

ウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイド──彼の足跡は、いまも都会の路地裏に響いている。