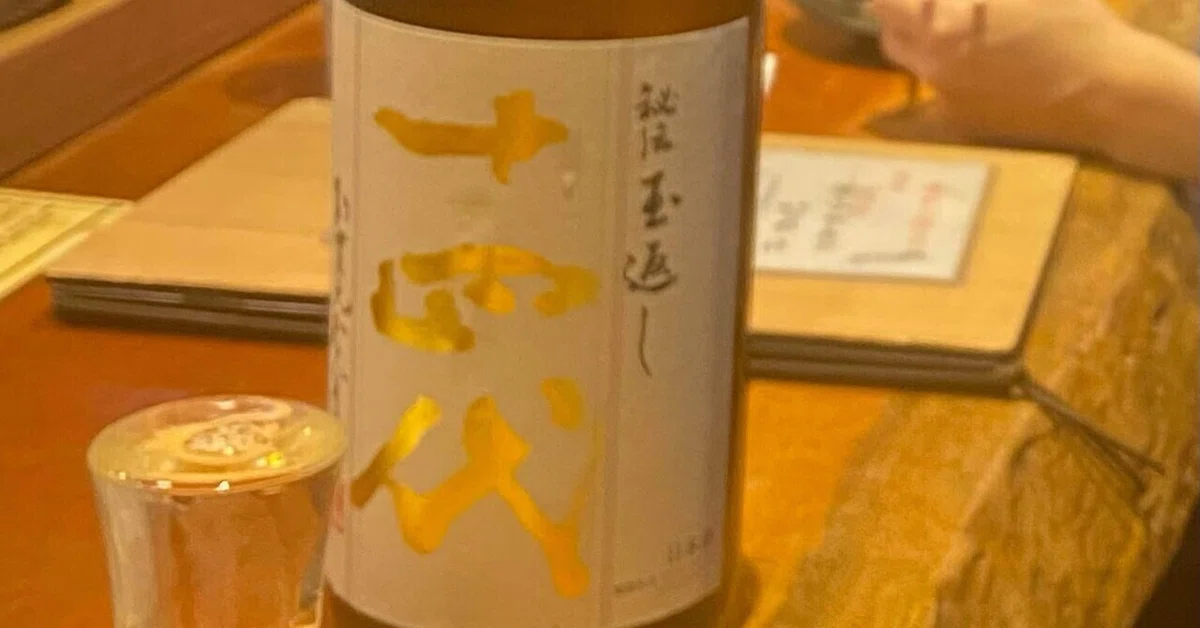

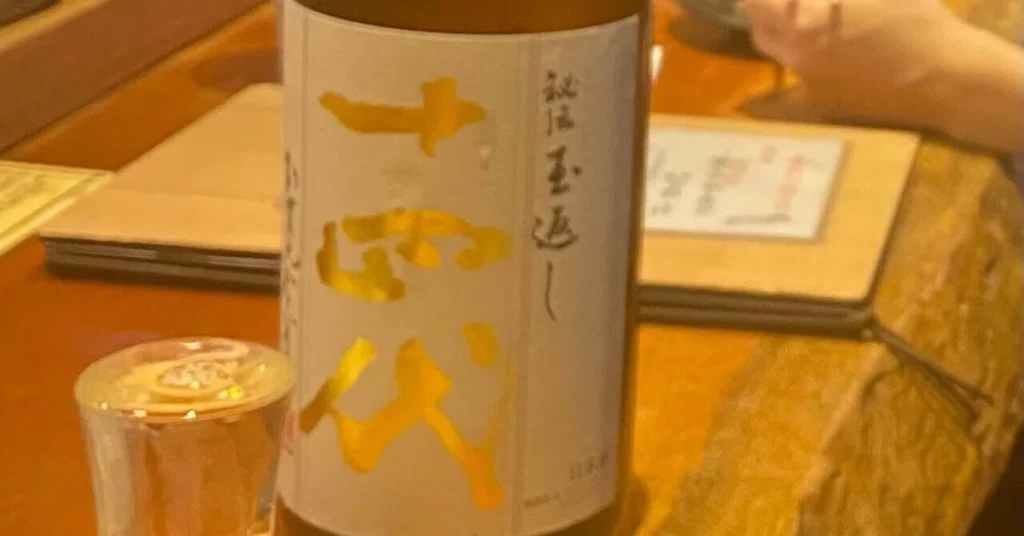

調布の蕎麦屋で出会った一杯

前回「田酒」を紹介した流れで、今回は「十四代」、さらに希少な日本酒についてまとめます。瓶での購入は適わなかったものの、調布の蕎麦屋で一杯だけ味わえる機会に恵まれました。

一口目には米の甘みが静かに広がり、後味はすっきりと切れます。香りは爽やかで上品。過剰な表現を避けつつも、控えめながら記憶に残る味わいでした。

十四代とは?

十四代は、山形県村山市の高木酒造が1994年にスタートした日本酒ブランド。現在は15代目の高木顕統氏が当主を務め、「十四代」の名は14代目・辰五郎氏に由来します。

創業は1615年(元和元年)で400年以上の歴史を誇る蔵元ですが、十四代自体は比較的新しく、当時の淡麗辛口全盛期にあって、フルーティーで甘みのあるスタイルは注目を集めました。

数字で見る希少性

生産量:

蔵全体では年間1,700〜1,800 石ほどの規模で、日本酒としては小規模な部類です。

価格高騰:

定価2,000円の「本丸 秘伝玉返し」が、転売市場では3〜4万円に跳ね上がることもあります。

• 「龍月(720ml)」は定価約15,000円に対し、10万円以上の価格で出回る例もあります。

• 実際のオークションでは、直近30日での平均落札価格が約43,000円という記録もあります。

• 買取例:「龍泉 720ml(蔵出年2024)」が21万円、「龍月 1800ml」が11万円など、高値で取引されています。

流通体制と販売の限定性

特約店制度:

高木酒造は公式ウェブサイトを持たず、十四代は全国でも限られた特約店を通じてのみ販売されます。

販売手法:

特約店では「抽選販売」「予約販売」「ポイント制」など店舗により販売方法が異なります。常連客や顧客優先の販売が一般的で、初回来店では入手が難しいケースもあります。

これらの事情が、十四代の流通をさらに制限し、希少価値を高めています。

楽しむために

• 信頼できる店で味わう

日本酒専門店や料亭、良心的に提供する飲食店がおすすめ。

• 抽選販売を利用する

一部特約店で行われる抽選に参加してみる。

• 他銘柄も試す

高木酒造の「朝日鷹」などでも技術の高さを感じられる。

まとめ

十四代は、希少性だけでなく、丁寧な造りと独特の味わいで支持を集める銘酒です。一杯に込められた造り手の技術や思いを感じながら味わえば、日本酒の楽しみはさらに広がるます。次に出会える日を楽しみに、また探してみたい。